Desde el inicio de este libro, la metralla mental está anticipada. Ricardo García Muñoz siempre ha tenido la suficiencia para abatir al lector al primer contacto con sus letras. Ya desde la mítica y provocadora revista Arengador -que en la acepción de la palabra lleva implícito el espíritu creativo en Ricardo -, ese reto a las conciencias de las juventudes ignacianas, ejército inteligente de Loyola que fue parte de la Ibero León en los años 90, tenía marcado su destino: el que él eligió. Hay desde el preludio, en los epígrafes con hermosos versos de César Vallejo y Alejandra Pizarnik, la anticipación de un adiós interminable.

“Exploro a diario mis islas de la razón y comprendo con felicidad que en este mundo aún hay esperanza a pesar del olor a mierda”, escribía ya un Ricardo, tan Ricardo siempre.

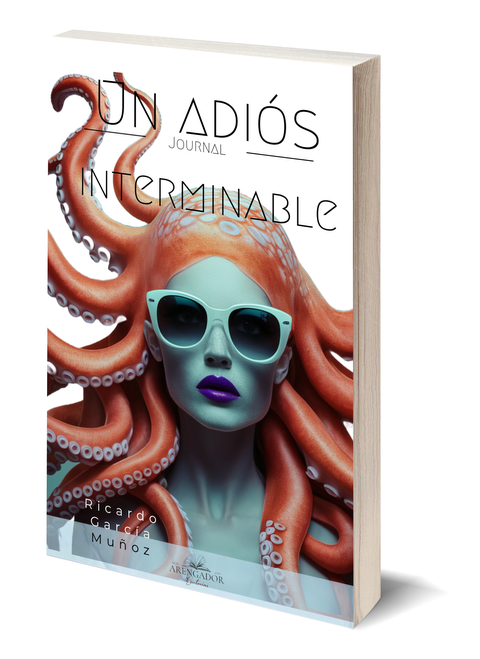

En este su nuevo libro, "Un adiós interminable" especie de journal, se deslizan las ideas como estiletes. Apenas tiene uno, conciencia del dolor cuando el texto ya ha penetrado en lo profundo tras una lectura íntima, ligada a la desnudez ontológica de quien escribe.

Aquí encontraremos la agonía de una mujer-madre-nutricia en la vida de Ricardo, una que le enseñó a no arredrarse ante lo cruento que es la batalla de la vida, lo mismo que el resplandor bendito de la infancia o una relatoría consecuente de qué ha sido de ese periplo por los torcidos caminos de la adolescencia y la madurez. Ese alistarse para el declinar.

Un adolescente en llamas que toca puertas que nunca se abren, pero que encuentra al amor de su vida entre las peleas de borrachos y las oscuras noches, que a partir de una turbulenta década serán, como canta Sabina, un mantra: “Que todas las noches sean noches de boda/Que todas las lunas sean lunas de miel”.

La nostalgia y los amigos perdidos en el tránsito de la existencia, las turbulentas aventuras a todos lados y ninguno, la paternidad y su gozo impoluto, y entre cada intersticio la música de fondo del bardo de Jaén.

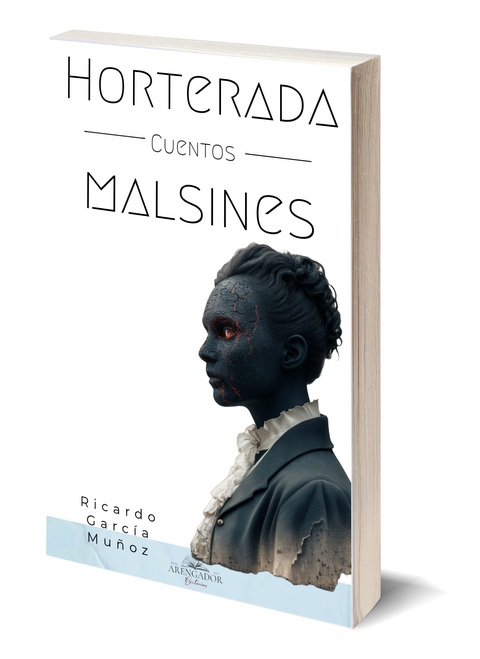

Apasionado de las letras y sus varianzas, Ricardo García Muñoz se va erigiendo en una especie de cronista literario de los decadentes tiempos modernos, y no deja títere con cabeza. Es una especie de relámpago verbal que paraliza al depositarse sobre lo que toca. La fuerza de Ricardo se equipara a la manifiesta por Dylan Thomas, un escritor todoterreno, que igualmente fue un certero crítico de sus contemporáneos y la estulticia que no tiene caducidad desde que el hombre es hombre.

En este libro, que compendia parte de su genialidad, están los escritos publicados en revistas y diarios a lo largo de poco más de dos décadas.

En la carrera profesional de Ricardo se acumulan glorias, pero también fracasos y en estos últimos recala más el escritor guanajuatense, integrante de la generación de la Crisis, fundador de la editorial Cuatro Gatos y la revista Ficconalia, Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández y Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, porque los fracasos siempre se esconden. Pero no en Un adiós interminable.

A la manera de los eremitas literarios, desde su estudio, en la tiniebla que aviva la llama de su creación, Ricardo García Muñoz sigue fiel al diálogo con su abuela, la que le abrió los ojos a la realidad -como Ramón Hortera- de un certero puñetazo mental, al cuestionarle sobre su vocación por la literatura, ese amor y dolor por las palabras.

–¿Quién te lo manda?

–Yo.

–Entonces, ¡aguántese!

Para conocer el Lado B de este gran escritor de Guanajuato, es necesario dejar, pues, que las palabras se acomoden en su justa dimensión, que como escribió Octavio Paz, sea necesario que ocurra lo que tenga que ocurrir para ello: “Dales la vuelta, /cógelas del rabo (chillen, putas), /azótalas, /dales azúcar en la boca a las rejegas/”.

Recuerdo a Joaquín Sabina ebrio en un putero de Praga, henchido de champán escuchando a una meretriz -elevada por la caspa de don Satanás- gritando: “¡Viva el derroche, muera el dinero!”, frase que me lleva a la poesía de Ángel González, el dandi con un ojo a la funerala. Y pienso en Ricardo García Muñoz.

Mi hermano socarrón al que amo.

Enrique Rangel